『新しい文章力の教室』おすすめポイント総まとめ|ライター・ブロガー必読の一冊

こんにちは、足軽こあら(@ashigaru_koala)です。

「文章を書くのが苦手」

「自分の文章は読みにくいのでは…」

そんな悩みを抱えている人に圧倒的な支持を集めているのが、唐木元さん著『新しい文章力の教室』です。本書はWebニュースサイト「ナタリー」で培われたノウハウをベースに、誰でも文章力を鍛えられる“ナタリー式トレーニング”を具体的に解説しています。

単なる文章術の理論ではなく、すぐに実践できる77項目のチェックリスト形式で「書けない」「伝わらない」を解決できるのが大きな特徴。ブロガーやWebライターはもちろん、日々メールや資料を作成するビジネスパーソンにとっても役立つ内容が満載です。

この記事では、『新しい文章力の教室』をおすすめする理由や他の文章術本との比較、実際のレビューまでを徹底的に解説します。読み終える頃には、自分の文章をどう改善すればよいかが具体的に見えてくるはずです。

それでは、いってみましょう。

- ブログを書いている人

- 駆け出しのWebライター・Webマーケター

- 文章力に自身がない人

『新しい文章力の教室』とは何か?

『新しい文章力の教室』は、Webメディア「ナタリー」の初代編集長・唐木元さんが執筆した文章術の本で、2015年にインプレスから出版されました。本書の特徴は、単なる小説やエッセイ向けの文章講座ではなく、Web記事やビジネス文章など、実用的なライティングに直結するスキルを体系的に学べる点にあります。文章に苦手意識がある人はもちろん、ライターやブロガーとして「もっと読みやすい文章を書きたい」と考えている人に特に支持されています。

従来の文章術本は「こう書くべき」という精神論や抽象的な指南が多いですが、本書は「読者に完読される文章」を書くために必要な技術を、具体的かつ実践的に解説しています。文章の「設計図」を立てる方法から、推敲で注意すべきポイントまで、77項目のチェックリスト形式で学べるため、初心者でも迷わず取り組めるのが魅力です。文章を「書く」から「伝える」へと進化させるための実践的な指南書として、多くの読者から「必携の1冊」と評価されています。

著者 唐木元さんと「ナタリー式トレーニング」の背景

著者の唐木元さんは、音楽ニュースサイト「ナタリー」の初代編集長として知られ、数多くのライターや編集者を育成してきました。ナタリーは「音楽ファンに必要な情報を、短く、正確に、わかりやすく届ける」ことをモットーとしており、その現場で培われた文章の磨き方が本書のベースになっています。つまり、本書の内容は机上の空論ではなく、数百万PVを集めるメディア運営で実証されたノウハウに基づいているのです。

唐木さんは文章力を「センスや才能に依存するもの」ではなく、「トレーニングで誰でも伸ばせる技術」と捉えています。そのため、『新しい文章力の教室』では「ナタリー式トレーニング」と呼ばれる実践的な練習方法が多数紹介されています。

具体的には、

- 文章を書く前に「主眼」を決めること

- 無駄を削ぎ落としテンポよく読ませること

- 推敲で「より読みやすい形」に磨き上げること

この3点が柱になっています。

これらはライターだけでなく、日常的にメールや資料を書くビジネスパーソンにも役立つ普遍的な技術です。

本書の対象読者と「苦手を得意に変える」ポイント

『新しい文章力の教室』は、文章を生業とするプロライターだけでなく、「文章を書くことに苦手意識がある人」や「自分の文章が読みづらいと感じている人」に特におすすめの一冊です。たとえば、仕事でのメールや報告書が冗長になりやすい人、ブログ記事を書いても最後まで読まれないと悩んでいる人にとって、本書の内容は大きなヒントになります。

本書の最大のポイントは、「苦手を得意に変えるための手順が具体的に示されている」こと。

例えば

- 一文は60字以内にする

- 抽象的な言葉を具体的に置き換える

- 冗長な修飾語を削る

など、実際に文章にすぐ適用できるテクニックが数多く紹介されています。

特に、推敲の重要性を強調している点は特徴的で、「書きっぱなし」ではなく「直して仕上げる」習慣を持つことで、誰でも文章力を飛躍的に伸ばせることを伝えています。結果として、本書は「文章を書くのが嫌い」から「もっと上手く書きたい」に気持ちを変えてくれる実用的な入門書となっています。

本書の特徴とメリットを徹底解説

『新しい文章力の教室』の最大の特徴は、文章の基本から応用までを段階的に学べる「トレーニング型」の構成になっていることです。単に知識を得るだけでなく、実際に手を動かして練習することで、確実にスキルが定着するよう工夫されています。多くの文章術本は「理想論」や「心構え」を強調しますが、本書は「どう直せば読みやすくなるのか」という具体的な修正方法を提示してくれるため、初心者にも実用的です。

また、著者が編集長として携わってきた「ナタリー」での経験が随所に盛り込まれているため、机上の空論ではなく「現場で通用する書き方」を学べるのも大きなメリット。ニュース記事やブログ記事のように、短時間で正確かつわかりやすい文章が求められる場面に直結しているため、ビジネスパーソンやWebライターにとって即効性のある内容となっています。特に「読みやすさ」と「情報の正確性」を両立するためのノウハウは、他の文章術本にはない強みです。

第1章~第5章で学べる内容の要約と活かし方

『新しい文章力の教室』は大きく5章構成になっており、それぞれが段階的に文章力を高める仕組みになっています。

第1章:「良い文章」とは何か

読者に最後まで読まれる「完読される文章」の定義を学びます。ここで示されるのは、書き手の自己満足ではなく「読者の理解」を最優先にする姿勢です。

第2章:書く前の準備

文章の「主眼」を決め、構成を設計する重要性が解説されます。やみくもに書き始めるのではなく、テーマを絞ることで文章の軸がブレなくなります。

第3章:実際に書く

文章のリズム、語尾の工夫、接続詞の使い方など、読みやすさを高めるための具体的なテクニックが紹介されます。

第4章:読み返して直す(推敲)

冗長表現を削り、重複をなくし、ひらがなと漢字のバランスを整えるなど、「直して仕上げる」習慣を学びます。

第5章:習慣としての文章力

文章は一度学んで終わりではなく、日々の練習と実践で鍛え続ける必要があることを示しています。

これらの章立てに沿って取り組むことで、初心者は「基礎固め」から始め、中級者以上は「推敲や表現力の磨き方」に進めるため、幅広い層に役立つ構成となっています。

Webライター・ブロガーに特におすすめなポイント

特にWebライターやブロガーにとって、本書は非常に実践的な内容となっています。理由は、ネット上の文章は「最後まで読まれにくい」という特性があるためです。SNSや検索から訪れた読者は、数秒で読むか離脱するかを判断します。そんな中で「完読される文章」を書くためには、冒頭のつかみから最後のまとめまで、常に読みやすさを意識する必要があります。

本書で紹介される「短く切る」、「不要な修飾語を削る」、「文末表現にバリエーションを持たせる」といった技術は、まさにWeb記事で効果を発揮します。さらに、ニュース記事で培われた「情報を正確に、しかし簡潔に伝える」技術は、SEO記事やレビュー記事など幅広いジャンルに応用可能です。実際、多くのブロガーやライターが「この本を読んでから記事の離脱率が下がった」とレビューしており、現場での実効性の高さが証明されています。

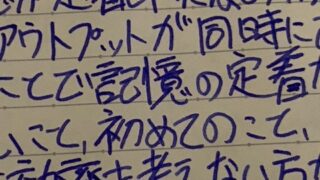

実践的な使い方:この本を最大限活かす方法

『新しい文章力の教室』は「読むだけ」で終わらせてしまうと効果が半減してしまいます。本当に文章力を伸ばすには、書きながら実践し、何度も推敲することで初めてスキルとして定着します。特におすすめの使い方は、仕事やブログなど、自分の実際の文章に本書のルールを1つずつ適用してみることです。例えば「一文を60字以内に収める」、「文末の語尾を変化させる」といった小さな工夫を重ねるだけで文章は劇的に読みやすくなりますよ。

また、本書は一度読んで終わりにするのではなく、「リファレンスブック」として手元に置いておくと効果的です。特に「うまく書けない」、「文章が冗長になってしまう」と悩んだときに、該当する項目をチェックし、実際に修正する練習をすると、改善スピードが大幅に上がります。『新しい文章力の教室』は「読み物」ではなく「トレーニング本」として繰り返し使うことが大切です。

書き始める前に「主眼」と「骨子」を立てる習慣をつける

文章がまとまらない原因の多くは、書く前に何を伝えるかを決めていないことにあります。本書では、文章を書く際に必ず「主眼(メッセージの中心)」を明確にし、その上で「骨子(論理の流れ)」を組み立てることを推奨しています。これを行うだけで、文章のブレや脱線を防ぎ、読者にとって理解しやすい内容に仕上がります。

例えば、商品レビューを書く場合は「この商品の良さを伝える」のか、「競合と比較してどう優れているかを示す」のかを最初に決めておくことで構成の迷いが減りますよね。また、ビジネスメールでも「依頼したいことを最優先に伝える」か「状況説明を重視する」かを先に決めておけば、読み手にとってわかりやすい文章になります。こうした準備段階を習慣にすることで、「結局何が言いたいの?」と読者に思わせない明快な文章が書けるようになるのです。

読み返して直す—推敲のポイント (冗長表現・重複・漢字ひらがなバランスなど)

推敲は、文章を「伝わる形」に磨き上げる最も重要な工程です。本書では「書いて終わり」ではなく、必ず読み返して不要な部分を削ることを強調しています。特に注意すべきなのは以下の3点です。

1.冗長表現の削除

例:「〜であるということは」→「〜である」など、不要な言葉を省く。

2.重複の解消

同じ意味の言葉を繰り返さない。「まず最初に」→「まず」で十分。

3.漢字とひらがなのバランス

難しい漢字を連続させず、適度にひらがなを交えることで読みやすさを保つ。

推敲のコツは「声に出して読む」ことです。声にするとリズムの悪さやくどさが顕著に分かるため、修正点を見つけやすくなります。実際、本書を実践した読者からは「推敲の習慣がついて文章が簡潔になった」という声が多く、ネット上では書き手自身のストレスも軽減されたとのレビューをみかけます。

「完読される文章」を目指すための工夫(文末バリエーション・テンポ・見た目など)

本書の核心ともいえるのが「完読される文章」の追求です。現代の読者は忙しく、文章を最後まで読まれること自体が難しい時代です。そのためには、以下の工夫が欠かせません。

・文末表現にバリエーションを持たせる

「〜です」「〜ます」ばかりでは単調になるため、「〜でしょう」「〜してみましょう」など変化をつける。

・テンポを意識する

短文と長文を交互に配置し、リズムを生む。これにより読者は読み疲れしにくくなる。

・見た目の整え方

段落を適度に分ける、箇条書きを使うなどして、視覚的に読みやすくする。

さらに、導入部分で読者を惹きつけ、結論に向けて無駄なく情報を展開することも大切です。本書を実践すると、読者が自然と最後まで読み進めてしまう「リズムと構成」が身につきます。これはWeb記事だけでなく、企画書やプレゼン資料などにも応用できるため、幅広いシーンで役立つ技術といえるでしょう。

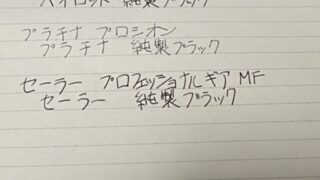

他の文章術本との比較:どれを選ぶか?

文章術の本は数多く出版されていますが、それぞれ対象読者や目的が異なります。そのため、「どの本を選べばよいか迷う」という声も少なくありません。『新しい文章力の教室』は実用性と即効性を重視しているため、日常的に文章を書く人にとって非常に有効ですが、他の書籍と比較することでより理解が深まります。ここでは、特に人気の高い『沈黙のWebライティング』などの本と比較しながら、本書の強みと弱みを整理します。

『新しい文章力の教室』 vs 『沈黙のWebライティング』などの人気書籍との違い

『沈黙のWebライティング』はSEOを意識した文章術を解説した本で、検索エンジンで評価される記事構成やキーワード戦略が中心です。一方、『新しい文章力の教室』はSEOではなく「読者に完読される文章」を重視しています。そのため、『沈黙のWebライティング』はWebマーケティング寄り、『新しい文章力の教室』は純粋なライティング技術寄りとなります。

また、『頭がいい人はなぜ、方眼ノートを使うのか?』や『伝わる・揺さぶる!文章を書く』などはエッセイ・自己表現的な文章に強みがありますが、ビジネス文書やWeb記事には直接的に使いにくい部分もあります。これに対し、『新しい文章力の教室』はニュース記事・ビジネス文書・ブログ記事といった実用的な分野に特化しているため、初心者にも応用しやすいのが特徴です。

『新しい文章力の教室』が合う人・合わない人の特徴

『新しい文章力の教室』は以下のような人に特におすすめできます。

\『新しい文章力の教室』が合う人/

- Webライター、ブロガー、ニュース記事の執筆者

- 文章を書くことに苦手意識がある人

- 「読みやすく、最後まで読まれる文章」を書きたい人

- 短期間で実用的な改善をしたい人

また、以下に当てはまる方には読むのをオススメできません。

\『新しい文章力の教室』が合わない人/

- 小説やエッセイなど、文学的な文章表現を磨きたい人

- SEO対策やマーケティング戦略を中心に学びたい人

- 文章を「理論」よりも「感性」で書きたい人

『新しい文章力の教室』は「技術として文章を改善したい人」に向いており、「自己表現や芸術性を高めたい人」には物足りない場合があります。自分の目的を明確にしたうえで選ぶことが大切です。

補助教材やオンライン講座と併用する価値

本書は一冊で文章の基礎から応用までカバーしていますが、さらに学びを深めたい場合は、他の教材や講座と組み合わせるのも効果的です。例えば、SEOライティングを強化したい場合は『沈黙のWebライティング』、プレゼン力や論理的思考を強化したい場合は『ロジカル・シンキング』などを補助的に学ぶとバランスが取れます。

また、UdemyやSchooなどのオンライン講座では、文章力をテーマにした実践講義が多数提供されているため、実際に手を動かしながら学びたい人にはおすすめです。『新しい文章力の教室』を土台として、さらに自分のニーズに合った教材を加えることで、総合的にスキルアップできます。

読者の声とレビューまとめ

『新しい文章力の教室』は出版以来、多くのライターやブロガー、ビジネスパーソンに支持されてきました。AmazonレビューやSNSでも「もっと早く出会いたかった」と高評価が目立ち、リピーターとして何度も読み返している人も少なくありません。特に「文章が苦手」という人が「書くことが楽しくなった」と感想を述べるケースが多いのが特徴です。本書は初心者から上級者まで幅広く役立つため、口コミの層も非常に多様である点が印象的です。

現場で使った人の感想(Webライター・ブロガー)

Webライターやブロガーからは、「文章が冗長にならなくなった」「記事の完読率が上がった」という具体的な成果報告が寄せられています。特に、書いた記事の読者滞在時間が伸びたという声は多く、本書の「完読される文章」というコンセプトが実際に効果を発揮していることを示しています。

また、現場でライティングを続ける人にとっては、即戦力となる知識が多いのも高評価の理由です。たとえば「一文を短くする」「推敲を必ず行う」という基本を習慣化できただけで、納品時に編集者からの修正依頼が減ったという体験談もあります。これらの感想は、本書が「机上の理論」ではなく「現場で通用するスキル」を提供していることを裏付けています。

実際に文章が変わった事例

実際に本書を実践した読者の中には、文章スタイルそのものが大きく変化したという人もいます。例えば、以前は長文をだらだら書いていた人が「短いセンテンスでテンポよく書けるようになった」、あるいは「抽象的な表現を具体化する習慣がついた」ことで、読者からの反応が増えたといった声です。

また、学生のレポートや社会人の報告書といった場面でも活用されています。「上司に伝わりやすくなった」「読みやすいと褒められた」という評価を受けた人も少なくありません。こうした成功体験が積み重なることで、自信を持って文章を書けるようになったという効果も多く報告されています。

継続して読み返したい理由とその効果

『新しい文章力の教室』は一度読んで終わるのではなく、繰り返し参照することで効果を発揮するタイプの本です。その理由は、77の項目が「チェックリスト」のように使えるからです。文章を書くたびに「今回はどこを改善しようか」と確認できるため、自然とスキルアップにつながります。

実際に「3年にわたり何度も読み返している」という読者も多く、文章を書く機会が増えるたびに本書の価値を再発見しているとの声が目立ちます。つまり本書は、読むたびに新しい気づきを与えてくれる「成長型の参考書」として機能しているのです。継続的に読み返すことで、単なる知識ではなく「習慣」として文章力が定着することが大きな効果です。

これから読むなら電子書籍がおすすめ

『新しい文章力の教室』は紙の書籍だけでなく、電子書籍としても入手可能です。特にKindle版や楽天Kobo版は、スキマ時間に学びたい方におすすめです。ここでは、それぞれの特徴とメリットをご紹介します。

Kindle版(Amazon)

AmazonのKindle版は、スマートフォンやタブレット、Kindle端末で気軽に読めるのが魅力です。紙の本よりも持ち運びやすく、マーカーやメモ機能を使えば「自分専用の学習ノート」として活用できます。また、セール対象になることも多く、コストを抑えたい人にも最適です。

楽天Kobo版(楽天)

楽天ユーザーであれば楽天Kobo版も便利です。スマホやPCから手軽に読めるほか、楽天ポイントを活用できるのでお得に購入可能です。さらにポイント還元があるため、楽天経済圏を利用している方にとっては特に魅力的な選択肢となります。自分に合ったスタイルで読むのが一番

紙の本は手元でじっくり読みたいときに便利ですが、電子書籍は「スキマ時間」に最適です。通勤や休憩時間など、ちょっとした時間に読み返すことで、学んだ文章術を少しずつ定着させられます。特に『新しい文章力の教室』はチェックリスト的に使える内容なので、電子版との相性は非常に良いです。

自分のスタイルに合わせて、選んでみてくださいね。

まとめ

『新しい文章力の教室』は、単なる文章の書き方本ではなく、文章を「最後まで読まれる形」に仕上げるための実践的なトレーニング本です。文章力を「センスや才能」ではなく「技術」として捉え、誰でも改善できる方法を77項目にわたって提示している点が、多くの読者から支持されている理由です。Webライターやブロガーはもちろん、ビジネスパーソンや学生にとっても役立つ内容となっており、「文章が苦手」を「もっと書きたい」に変えてくれる1冊です。

\『新しい文章力の教室』が合う人/

- Webライター、ブロガー、ニュース記事の執筆者

- 文章を書くことに苦手意識がある人

- 「読みやすく、最後まで読まれる文章」を書きたい人

- 短期間で実用的な改善をしたい人

文章力をさらに高めたい人には、以下の書籍との併読も効果的です。

- 『沈黙のWebライティング』:SEOや検索流入を意識した記事作成を学びたい人に最適

- 『伝わる・揺さぶる!文章を書く』:表現力や説得力を高めたい場合に有効

- 『ロジカル・シンキング』:論理的思考を強化し、説得力ある文章を書きたいビジネスパーソン向け

『新しい文章力の教室』で文章の基礎を固め、これらの書籍で応用力や専門性を伸ばすことで、幅広い場面で活用できる文章力が身につきます。

文章力を伸ばすために最も大切なのは「書き続けること」と「直し続けること」です。本書で学んだテクニックは、ただ知識として知っているだけでは効果を発揮しません。実際に書き、推敲し、改善を繰り返すことで初めて習慣となり、確かな力へと変わります。

『新しい文章力の教室』は、そのための道しるべとなる一冊です。日常的に本書を参照しながら実践を積み重ねれば、誰でも「伝わる文章」を書けるようになります。文章に苦手意識がある人も、ぜひ手に取ってみてください。

きっと「書くことが楽しい」と感じられる瞬間が訪れるはずです。

ありがとうございました。