電子書籍は本当に記憶に残らないのか?メリット・デメリットと効果的な読書術

こんにちは、足軽こあら(@ashigaru_koala)です。

「やっぱり本は紙で読んでいる方が落ち着く」

そんな風に感じている方は多いはず

紙の本を読むメリットは

- ページをめくる感触

- 紙の手触り

- 読み終えたあと、本棚に並べる楽しさ

などがあります。

これらは電子書籍ではなかなか味わえないため、「電子書籍は記憶に残らない」と感じる人も少なくありません。

実際に、よくこんな声を見かけます。

- 読んだはずなのに内容をすぐ忘れる

- 頭に入ってこない気がする

- 紙の本の方が集中できる

こうした声を目にすると、電子書籍を買うのをためらってしまう気持ちもよくわかります。

でも、安心してください。

実はちょっとした工夫で、電子書籍でも内容をしっかり記憶に残すことができます。紙の本と同じように、あるいはそれ以上に学びを定着させることだって可能です。

読み終えた頃には、「電子書籍でもしっかり記憶に残せるんだ」と実感できるはずです。

この記事を読み終えたら、電子書籍を使った新しい読書体験をしてみたくなりますよ。

それでは、いってみましょう。

- なぜ電子書籍は「記憶に残らない」と言われるのか

- 電子書籍で記憶に残すための読書術

- 電子書籍のメリット・デメリット

- 読みやすく、記憶に残しやすいサービスの活用法

電子書籍は記憶に残らないは本当か?

まずは電子書籍が「記憶に残らない」と言われる理由を整理していきましょう。「自分に使いこなせるだろうか」、「無駄なお金を使うことにならないだろうか」という不安の正体がはっきり見えてきます。

具体的には、以下の点について解説します。

- 紙の読書と違う「手応えのなさ」

- スクロールや画面切り替えによる感覚の違い

- 集中モードに入りにくい環境

理由を知ることで、対策も自然にイメージできるようになりますね。

紙の読書と違う「手応えのなさ」

紙の本を読むと、ページをめくる感覚や本の厚みなど、手に伝わる情報が自然に記憶の補助になります。

電子書籍ではこの「物理的な手応え」がありません。そのため、読んだ内容が頭の中でぼんやりしてしまうことがあります。

- ページをめくるときの手触りが記憶の手がかりになる

- 本の厚みで「どのくらい読んだか」を直感的に把握できる

- 本の形や重さ、匂いといった情報が感覚記憶として残る

電子書籍ではこうした手応えが減るため、「読んだはずなのに内容があいまい」という感覚を持ちやすいのです。

例えば、紙の本だと「この辺に重要な部分があった」とすぐ思い出せるのに、電子書籍ではスクロールしただけの平坦な画面のため位置感覚がつかみにくくなります。

スクロールや画面切り替えによる感覚の違い

電子書籍では、紙のページをめくる代わりにスクロールや画面切り替えで読み進めます。

この操作は均一化されているため、物理的な位置情報が頭に残りにくく、どこに何が書いてあったかを思い出すのが少し難しくなります。

- どこを読んだかの「目印」がない

- 前後のページをぱっと見て把握できない

- ページの厚さで位置感覚を補えない

特にスマホやタブレットの画面は小さくて文字が圧縮されるため、「ここに書いてあった」という感覚が薄くなります。

でも安心してください。

この感覚の弱さは、ハイライトや読書ノートなどを使うことで補うことが可能です。

ちょっとした工夫で、紙の本を読んだときのように頭に残すことができます。

集中モードに入りにくい環境

スマホやタブレットで電子書籍を読む場合、通知や他アプリの誘惑もあります。

紙の本なら自然と集中できるのに、電子書籍では注意が散漫になりやすく、「内容が頭に残らない」と感じる原因になります。

- SNSやメール通知に気を取られやすい

- 長時間の読書でも、目が疲れて集中力が途切れやすい

- 電子端末の光や画面のちらつきが、脳の「読書モード」への入りにくさを生む

たとえば、ちょっとしたスキマ時間にスマホで電子書籍を開くと、気づいたらSNSをチェックしていた…なんて経験はありませんか?

こうした集中の途切れが、電子書籍は「記憶に残らない」と感じる大きな原因の一つです。

でも、読み方や環境を少し工夫するだけで、集中力は格段にアップします。

- ハイライトやしおりを使いながら読む

- 静かな時間を意識して読む

- 読書ノートにまとめることで記憶を定着させる

これらはすべて、電子書籍の弱点をカバーする具体的な方法です。

電子書籍が「記憶に残らない」と感じる原因

- 紙の本との物理的・感覚的な違い

- ページ感覚や手応え、集中環境の違い

記憶に残すための電子書籍読書術

電子書籍でも、ちょっとした工夫で内容をしっかり記憶に残すことができます。

しおりやハイライト、読書ノートを活用すれば、紙の本と同じくらい、あるいはそれ以上に学びを定着させることも可能です。

- しおり機能をフル活用して「区切り」を作る

- ハイライトは色分けして意味を持たせる

- 読書ノートを作り定期的に読み返す

- リズムを意識して読む

しおり機能をフル活用して「区切り」を作る

電子書籍では物理的なページ感覚がないため、読む途中で迷いやすくなります。

そこでおすすめなのが しおり機能 の活用です。

- 読みたい章や気になる箇所にすぐ戻れる

- 途中で中断しても迷子にならない

- 「ここまで読んだ」という達成感が持てる

例えば、ちょっとした空き時間に読むときは、毎回しおりを挟む習慣をつけるだけでも、記憶の整理に大きく役立ちます。

また、複数のしおりを使い分けることで、「後でじっくり復習したい部分」と「読み流す部分」を簡単に分けられます。

ハイライトは色分けして意味を持たせる

電子書籍の最大の利点のひとつは、ハイライトやマーカーが自由に使えること です。

紙の本のように線を引く感覚で、色分けするとさらに効果的です。

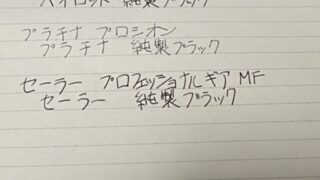

- 赤:自分が重要と感じたこと、心に残ったフレーズ

- 青:興味深い発見、新しい知識

- 緑:著者とは反対の意見をもったところ

僕はこんな感じで色分けしています

色分けするだけで、あとで振り返ったときに「どこを重点的に覚えるべきか」が一目でわかります。

ハイライトは読書の「目印」としてだけでなく、記憶を定着させるトリガーにもなりますよ。

読書ノートを作り定期的に読み返す

電子書籍の読書で記憶を定着させるために、読書ノートの作成はとても有効です。

ここで大切なのは、「紙のノートに書くこと」ではなく、情報を1ヶ所にまとめて管理すること。

- スマホのメモアプリやタブレット

- ホワイトボードアプリ

- 専用の読書ノートアプリ

など、紙にこだわらなくてもOKです。

電子書籍のハイライト機能を活用すれば、重要な部分をコピー&ペーストしたり書き写したりして1つのノートにまとめるだけでも立派な読書ノートになります。

さらに、

- 感想や批判を一言添える

- 自分の意見や考えを加える

このようにすると、より特別感やオリジナリティが出せます。

こうしたノートは、ブログ記事やSNSなどへのアウトプットにも活用しやすく、紙のノートよりも手軽に情報を整理できます。

また、定期的に読書ノートを読み返すことで、

- 読んだ内容が頭にしっかり定着する

- 「読んだけど忘れた」という不安が減る

- 新しいアイデアや発想にもつながる

といった効果があります。

電子書籍を読むときは、ぜひハイライト+ノートの習慣を取り入れてみてください。

ちょっとした工夫で、読むたびに内容が頭に残る読書体験に変わりますよ。

リズムを意識して読む

電子書籍では、紙の本に比べて読むペースが早くなりがちです。

速読も悪くはありませんが、内容を定着させるにはリズムが大切です。

- 章ごとに区切って読む

- ハイライトやノートを挟む時間を作る

- 少し立ち止まって考える時間を入れる

こうすることで、読んだ内容がぼんやりせず、頭にしっかり残ります。

- しおり・ハイライト・読書ノートを活用すると、電子書籍でも記憶に残せる

- 色分けや簡単なノート作成で復習効率が上がる

- 読書のリズムを意識することで、集中力と定着率がアップ

電子書籍のメリットとデメリット

電子書籍には紙の本にはない便利さや柔軟性がありますが、紙と比べて気をつけたい点もあります。

メリット・デメリットを整理していきましょう。

電子書籍ならではのメリット

電子書籍には、紙の本では実現しにくい便利さがあります。

ここでは特におすすめしたいポイントを深掘りしてご紹介します。

持ち運びが簡単

電子書籍なら、数十冊・数百冊の本をスマホやタブレットにまとめて持ち運べます。

- 重い本を何冊もカバンに入れる必要がない

- 外出先や旅行先でもすぐに読みたい本を開ける

- 通勤時間や待ち時間など、スキマ時間を効率的に読書に使える

例えば、小説を読み帰りは実用書を読むといった柔軟な読書スタイルが可能です。

紙の本では難しい何冊も並行して読書ということができるようになります。

検索機能で欲しい情報にすぐアクセス

電子書籍ならキーワード検索で、読みたい箇所に瞬時にジャンプできます。

- 章やページをめくって探す手間が省ける

- 「重要なポイントを復習したい」「気になった部分を確認したい」ときに便利

- ノートやアウトプットに使う情報をすぐに取り出せる

例えば、学習書やビジネス書なら「この概念がどこで説明されていたか」をすぐ検索できるため、効率よく知識を整理できます。

電子書籍には、紙の本では実現しにくい便利さがあります。

ハイライトやメモが簡単

電子書籍では、紙の本のように線を引く必要がなく、瞬時に保存・整理できます。

- ハイライトを色分けして重要度を整理できる

- メモ機能で自分の感想や意見をその場で書き込める

- 後でまとめて確認・整理しやすく、アウトプットにすぐ活用できる

例えば、読書ノートを作る場合はハイライト部分をコピーして1つの文書にまとめるだけで立派なノートが完成します。紙のノートに比べて手間も少なく効率的です。

場所を取らず、本棚スペースを気にしなくていい

電子書籍は物理的にスペースを取らないので、自宅の収納や本棚の心配をする必要がありません。

- 本棚がいっぱいになっても心配なし

- 引っ越しや収納場所の制約を気にせず読書できる

- デジタル管理なので、整理も簡単

特にコレクションが増えやすいマンガやビジネス書、専門書などでは、電子書籍のメリットを強く感じやすいです。

文字の大きさを変えられる

老眼で小さな文字を読み続けると疲れるから、本を読まなくなった…

僕の周りでもそういう方が多くなってきました。

電子書籍は文字の大きさを変えることが出来ます。

電子書籍のデメリット

電子書籍には便利な面が多い一方で、紙の本に比べて気をつけたい点もあります。

ユーザーがよく感じる不安と、その対策を具体的にご紹介します。

デメリットには以下のようなものがあります。

- 長時間の画面閲覧で目が疲れる

- 手触りや紙の感覚がない

- 端末の操作や通知で集中力が途切れる

どれも使い方の工夫次第で乗り越えられるものばかりです。

おすすめの電子書籍サービスを紹介

電子書籍を始めるなら、まずは使いやすくて自分の読書スタイルに合ったサービスを選ぶことが大切です。

ここでは、特に人気の高い「Kindle UnlimitedKindle Unlimitedの特徴とメリット

Amazonが提供するサブスク型の電子書籍サービスです。

定額料金で対象の書籍が読み放題になるので、気軽にさまざまなジャンルの本を試せます。

- 読み放題で気軽に試せる

読みたい本が多くても、追加費用なしでいろいろ試せます。 - 端末やアプリでどこでも読める

スマホ、タブレット、PC、Kindle端末など、好きなデバイスで読書可能です。 - ハイライトやメモが便利

Kindleのハイライトやメモ機能を使えば、読書ノートとしてまとめるのも簡単です。

例えば、気になっていたビジネス書や自己啓発書を試し読みして、合うものだけを深く読む、といった使い方ができます。

まずは30日間の無料体験から始めるのがおすすめです。

楽天Koboの特徴とメリット

楽天Koboは、楽天ポイントを活用できる電子書籍サービスです。

購入型の電子書籍と、月額読み放題サービスの両方を選べます。

- 楽天ポイントでお得に購入できる

書籍購入時にポイントが貯まるため、実質的にお得に本が手に入ります。 - 読書アプリが使いやすい

ハイライトやメモ機能が充実しており、読書ノートやアウトプット用の整理も簡単です。 - 読書スタイルに合わせて選べる

気になる本だけ購入する方法と、月額読み放題で幅広く読む方法を選べます。

例えば、普段から楽天市場を使っている人は、ポイントを貯めつつ電子書籍も楽しめるので、紙の本より効率的に読書を楽しめます。

サービス選びのポイント

どちらのサービスも便利ですが、自分の読書スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

- いろいろなジャンルを気軽に試したい → Kindle Unlimited

- 普段から楽天ポイントを活用してお得に購入したい → 楽天Kobo

- 読書ノートやアウトプットも重視したい → ハイライト・メモ機能の使いやすさをチェック

最初は無料体験や少額購入から始めて、自分に合うサービスを見つけると安心です。

ここまで、電子書籍の記憶に残る読書術や、メリット・デメリット、便利なサービスについてご紹介しました。

- 紙の本と違い、ハイライトや読書ノートを活用することで記憶を定着させやすい

- 電子書籍なら持ち運びも簡単で、本棚を気にする必要もなし

- デメリットも、工夫次第でカバー可能

- Kindle Unlimitedや楽天Koboなど、自分に合ったサービスを選ぶとさらに快適

読書は「楽しむこと」が一番大切です。電子書籍を上手に活用すれば、紙の本では難しかった柔軟な読書スタイルやアウトプットも実現できます。

もしまだ電子書籍に挑戦していないなら、まずは気になる本1冊や無料体験から始めてみてください。

- Kindle Unlimitedなら、幅広いジャンルの本を定額で試せます。

- 楽天Koboなら、普段の楽天ポイントも活用してお得に読書できます。

今日から、あなたの読書体験をもっと自由で効率的なものに変えてみませんか?

ハイライトや読書ノートで自分だけの記録を残す楽しさも、きっと味わえます。

ありがとうございました。