こんにちは、足軽こあらです。

キットの確認が終わったので、今回は『キットの仮組みの方法と重要性』についてご紹介します。

仮組みを優先するのは、製作途中にどうしてもついてしまう傷をできるだけ少なくするためです。

木材は工具が当たると簡単に傷がついてしまうので、ギターのように見た目も重要な要素になるものは仮組みをしてから作ります。

仮組みのときについた傷と凹みは研磨作業で消すことができるので、制作の工程数が少なくなって結果的に時短にもなります。

まだ、キットの詳細をご覧になっていない方は、こちらの『【自作エレキギター】DIYギターキットでオリジナルギターを制作 第一回 購入したキットの紹介』をご参照ください。

それでは、仮組み編いってみましょう。

作業時間と参考にしたもの

仮組みの工程は1日平均3時間の作業で3日かかりました。

仮組みの工程の中で穴あけは後戻りができない一発勝負の作業です。

絶対に失敗したくないので動画とマニュアルを確認しながら慎重に作業したため、時間をかけて作業しました。

DIYギターキット専門店の「制作マニュアル」と、3本のYouTubeの動画の手順を参考にしました。

制作マニュアルではいきなり研磨作業から始まります。

今回は見た目の綺麗さにこだわって作りたいので、仮組みの作業から始めることにしました。

作業の流れ

- ネックにペグを仮止め

- センター出し

- スプリングホルダーの位置決め

- ネックとボディの仮止めと穴あけ

- ネックとボディを連結

- ブリッジの位置決め

- ピックガードの位置決め

- ストラップピンの位置決め

- ドリルで穴あけ

作業はプラモデルを作っていくような感覚で組んでいくことができます。

実感としては、昔作ったタミヤの飛行艇のプラモデルの方が圧倒的に難易度が高かったくらい。

マニュアルを見ながら作っていったにもかかわらず、いくつか失敗したところがあるので記事の後半で注意点を挙げておきますね。

穴あけ

今回は合計で35ヶ所の穴をあけました。仮組みの段階での穴あけ作業は33ヶ所です。

- ネック 10ヶ所(ペグ6ヶ所+連結部4ヶ所)

- ボディ表面 19ヶ所

(ピックガード11ヶ所+ブリッジ6ヶ所+ジャック2ヶ所) - ボディ側面 2ヶ所(ストラップピン)

- 裏面 2ヶ所(スプリングホルダー)

裏面のカバーは最初から付けない予定なので穴はあけませんでした。

ヘッドに付けるストリングガイドは弦を張ってからの作業になるため、仮組みの段階ではまだ作業はしませんでした。

動画の通りに作業すると穴がキツすぎてネジを回せません。

ネックとボディの連結部分以外は、0.5mm大きいサイズのビットで穴をあけることにしました。

- ネックとボディの連結部 4.0mm(変更なし)

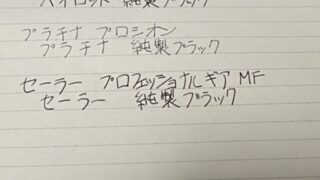

- ペグ 1.5mm → 2.0mm

- ピックガード 2.0mm → 2.5mm

- ブリッジ 3.0mm → 3.5mm

- スプリングホルダー 3.0mm → 3.5mm

- ストラップピン 2.5mm → 3.0mm

ビスがグラついたりしないか心配でしたが全く問題ありませんでした。

おそらく、使用したビットが表記よりも細かったんでしょう。

穴を大きくすると力を入れなくてもネジを締めれるようになり、作業効率がグンとよくなります。

作業の失敗と注意点

作業そのものの難易度はそんなに高くないので、「ゆっくりやれば、ほとんどの人はほぼ失敗はしない」と思いますが、いくつかやらかしたことがあるので注意点を書いておきますね。

結論をいうと、僕が失敗したのは『穴あけ』と『スケール』です。

穴あけの失敗

ブリッジの取り付け穴は、ドリルが途中で回らなくなってしまい、やむを得ず貫通させました。

それも、2ヶ所です。

ボディのアッシュ材は硬い木材とのことですが、メイプルと比べると密度が低そうな感じがしました。ボソボソの状態になった削りカスが出てきます。

ちなみに、メイプル材は削りカスが粉状になったので、かなり対照的です。

この削りカスがドリルの刃のなかに入り込んでしまい、上手くビットが回らなくなってしまったのが原因。

あまりいいことではないのですが、数回に分けて穴あけした方がきれいな穴をあけれそうです。

やってしまったものは仕方ないので、この後、木工パテで穴を塞ぐことにしました。

スケール

今回のギター制作においての最大の失敗がこちらの項目になります。

ストラトキャスターのスケールは648mmですが、僕はとんでもない勘違いをしていました。

この仮組みの段階で4mm短い644mmの位置でブリッジを固定してしまいました。

ミスに気がついたのは、穴を開けた後で修正出来なかったんですね。

正直言うと、この時点ではどうなるか不安でした。(記事作成時点では、ギターは無事に完成しています。オクターブ調整にはかなり苦戦しましたが・・・。)

おわりに

いくつかトラブルもありましたが、仮組みの作業は無事に終わりました。

もしこれから組み立てるという人がいたら、スケールには細心の注意を払ってください。

後からめちゃくちゃ大変です。

次回は『ボディの補修と研磨作業』についてご紹介する予定です。

ありがとうございました。